サービスデザインのツール(手法)とは?

皆さんはサービスデザインのツールと言われて何を思い浮かべるでしょうか?

カスタマージャーニーマップにペルソナなど、、聞いたこともあるかと思います。今回はこれらの種類について羅列し、それぞれの使い方や効果についてご紹介します!

まずは、サービスデザインのツール一挙紹介

- リサーチ(データ)

- ペルソナ

- ジャーニーマップ

- エモーショナルマップ

- システムマップ

- サービスプロトタイプ

↑これらは本記事で紹介するものであり、一部の内容です。

では続いての章でこれらについて細かく紹介します!

リサーチ(データ)

まず、初めはサービスデザインの基本となるリサーチ。

手法?ツール?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでは、サービスデザインの基盤となるデータを得るためのツールということで解説します。

データと一括りにいっても、これらは生データ(一次コンセプト)と解釈データ(二次コンセプト)に分けることができます。前者はリサーチによって集められたすべてのデータのことで、リサーチャーのフィルターにかかってないものを指します。後者の解釈データは、生データで得られたものにリサーチャーの説明や解釈が加えられたものである。

以下はそれぞれの例をまとめた表です。詳しくは別記事でまとめます。

| 生データ (一次コンセプト) | 解釈データ (二次コンセプト) | |

| 例 | 文字(メモ・記録) 数字(統計、測定値など) 写真 ビデオ 音声データ(録音) アーティファクト(チケット、チラシなど) | ユーザーストーリー キー・インサイト |

ペルソナ

これも代表的なツールです。

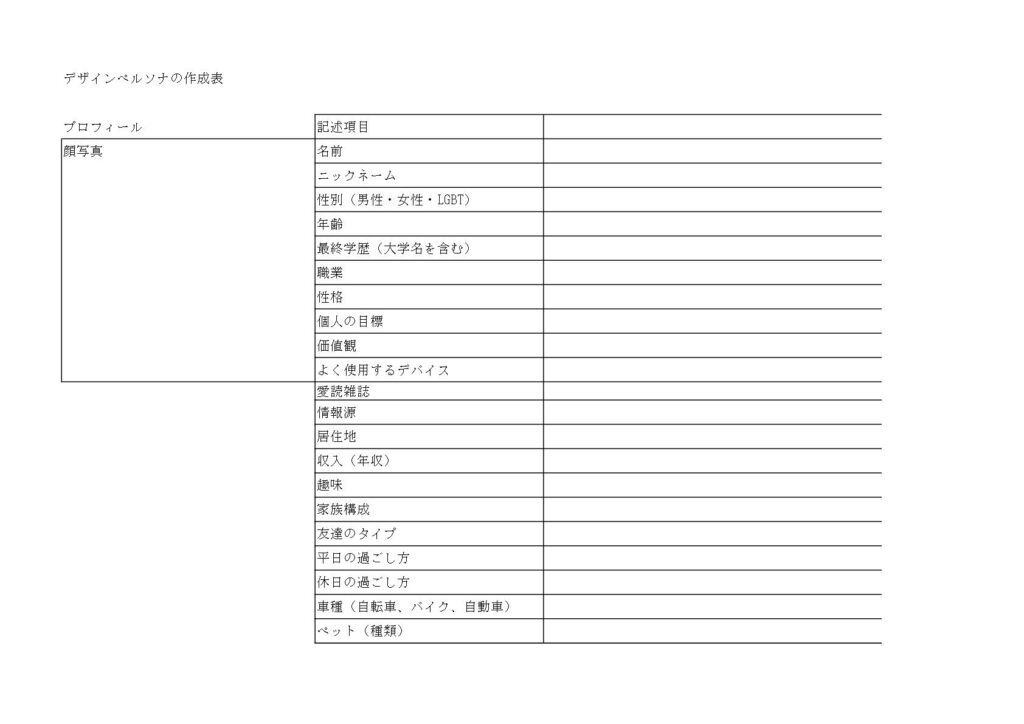

ペルソナとは具体的なサービスユーザーを想定して描く人物像のことです。

内容も業種によってまちまちではありますが、主にポートレート写真、名前、年齢、性別、居住地、学歴、年収、家族構成などが含まれます。

ここで重要なのはステレオタイプではない、実際のリサーチで得られらものをベースにペルソナを作成することです。リサーチをそっちのけでペルソナだけを作ってしまうと、、それはもはや「予想」となってしまいます。

下の写真をご覧ください。これは一例ではありますが、、このようなものがペルソナになります。

本ブログにコメント頂けました方には無料でエクセルファイルとPDFファイルをお送りします!

ジャーニーマップ

ジャーニーマップ(カスタマージャーニーマップ)もよく聞くワードの一つですね。

これは、ある人の体験を時間軸に沿って図などに表したものになります。例えば、顧客が課題を抱え、そのサービスを認知し、検討し、利用し、それによる変化などを一連の図にまとめます。

この時に有効なのは、文字だけでまとめようとせず、絵や写真とキーワードを併せて使い、整理するといいでしょう。

このジャーニーマップとはカスタマー(顧客)だけではなく、それに関わるステークホルダー(利害関係者)も同じように作ることができます。

エモーショナルマップ

これもジャーニーマップと併用されることが良くあります。

顧客をはじめとする特定の人の感情の動きについて、一連の図にまとめたものです。

カスタマージャーニーマップの表中に含まれることもありますが、これを効果的に使うことで顧客の感情にサービスがどのような働きかけを見込めるかを具体的に示すことができます。

感情は特に文字化することが難しいので、ジャーニーマップ同様にイラストを用いるといいでしょう。

システムマップ

システムマップとはサービス、システムの主要な構成要素を図示化したものです。

システムマップでは、ステークホルダーマップ、バリューネットワークマップ、エコシステムマップなど様々な種類がありますが、ここではひとまず特に重要で理解しやすいステークホルダーマップを掘り下げて解説します。

1つの事業やサービスには、極めてたくさんの人(ステークホルダー)が関わっていることが一般的です。例えば、一つの小売店を例としたときに、そこに関わる人(組織)には以下のものが考えられます。

<ある小売店のステークホルダー>

オーナー、店長、スタッフ、顧客、仕入れ元、仕入れ元の製造スタッフ、宅配業者、店舗メンテナンスの多様な企業、店舗に導入されているPOSシステムの開発会社、テナント会社などなど

これらのうち、必要なステークホルダーを図示化し、それらの関連をまとめたものがシステムマップです。

サービスプロトタイプ

サービスプロトタイプとは、一連のサービスの中の一部を忠実度を高めながら再現した体験やプロセスのことであるとされています。簡単に言うと、サービスを具体的に再現した「試作」のことを言います。

このプロトタイプというのは、特定のものを指すわけではなく、サービスやシステムの種類、またプロトタイピング(プロトタイプすること)の目的によって形態は様々です。

例えば初期段階のプロトタイプの例としては、紙を使ったスケッチなどがある。これは今後のプロセスに向けて製品の形を具体化するための礎とすることができる。またある程度、経過が進んだ段階でのプロトタイプにはコアとなる顧客の動作をワークショップ形式で再現したりなどすることもある。

これにより意外なフィードバックを受け取り、今後のプロセスを改善したりすることもあるため、早い段階から、どこでプロトタイピングを行うか、何を目的としてどのような効果を期待するかなどを検討することが必要です。

おわりに

最後まで、、ご覧いただきありがとうございます!

今回、ご紹介したのはサービスデザインのツールのごくごく一部にすぎません。

また改めてそれぞれの内容について記事にまとまていきたいと思います。

最後にご説明したプロトタイプは色々なところに活用できます。実際、この記事についても、出来る限り正確な情報をお伝えできるように心掛けていますが、まだまだ発展途上にあるプロトタイプです

!(^^)!皆さんのフィードバックを頂き、改善につなげていきたいと思いますので、是非ブログ下のコメント欄に感想など入れて頂けますと今後の励みになります!

コメント